Forces françaises de l’intérieur : la Résistance combattante

En février 1944, la Résistance armée s’unit. L’Armée secrète, l’Organisation de Résistance de l’Armée et les Francs-tireurs et Partisans mettent de côté leurs divergences politiques pour former les FFI. Leurs missions : organiser l’arrivée des Alliés et aider à libérer la France. A l’occasion de la journée nationale de la Résistance, focus sur ces combattants de l’ombre.

« Il est impossible de penser la libération du territoire sans les Forces françaises de l’intérieur », affirme l’historien Denis Peschanski1. Avec près de 200 000 hommes en juin 1944, les FFI sont les yeux et les oreilles des Alliés sur le territoire français grâce aux informations qu’elles fournissent sur les positions ennemies. Cette guerre du renseignement est terrible : le temps d’action des agents est d’en moyenne six mois avant de se faire arrêter. Malgré tout, les FFI aident à leurrer les Allemands sur le point de chute du Débarquement. Elles vont, en effet, faire croire à une arrivée des Alliés dans le Nord-Pas-de-Calais afin que les Allemands fortifient leurs défenses dans cette zone. « Tout cela n’a été possible que parce que vous aviez sur place des forces militantes qui ont pu relayer cette politique de désinformation », explique Denis Peschanski.

Durant tout le printemps et l’été 1944, les FFI mènent des opérations de lutte armée. À titre d’exemple, elles retardent considérablement l’arrivée de la division blindée SS Das Reich en Normandie. Basée dans le Sud-Ouest, cette dernière s’ébranle vers le front normand à l’annonce du Débarquement, provoquant les massacres à Tulle et à Oradour-sur-Glane les 9 et 10 juin sur son passage. « Mais alors que cette traversée aurait dû leur prendre deux ou trois jours, ils mettent deux semaines pour atteindre leur destination », relève Denis Peschanski. Le maquis dirigé par Georges Guinguoin attaque à plusieurs reprises la division pour l’acculer et limiter le renforcement des défenses allemandes sur le front normand. Selon l’historien, « des forces aussi importantes que la division Das Reich, avec autant d’expérience du combat et de la lutte armée, qui ont plus de dix jours de retard pour remonter sur le front de Normandie, ça leur a coûté très cher ».

Rentrer dans le rang

Avec la libération de Paris, Charles de Gaulle s’est définitivement imposé comme le chef de l’État français. Dans sa volonté de « rétablir l’État », il s’interroge tout de même sur la place des FFI en dehors de tout cadre étatique. Cette question se pose particulièrement pour les communistes, principaux concurrents politiques, « d’autant plus que les FFI étaient commandées en région parisienne par le communiste Rol-Tanguy dont l’aura était extraordinaire », rappelle Denis Peschanski.

Le 23 septembre, des décrets sont alors publiés pour intégrer les FFI au sein des troupes régulières : c’est l’amalgame. Pour l’historien Peschanski, « de Gaulle avait tout intérêt à limiter le nombre d’hommes actifs et armés à l’arrière. Tandis que, s’ils sont intégrés dans l’armée régulière, ils apportent leurs compétences de combattants de l’ombre et continuent de se battre jusqu’à la fin de la guerre. »

Par Laura Garrigou.

1Il est aussi le président du conseil scientifique et d’orientation de la Mission Libération.

Cet article est tiré du prochain numéro d’Esprit défense qui sera publié début juin.

Voir tous les numérosContenus associés

1944, la France libérée : dossier spécial

Du débarquement de Normandie à celui de Provence, jusqu’aux combats pour reprendre Strasbourg, la bataille de la France va durer près de six mois à partir de juin 1944. Sans les Alliés, rien n’aurait été possible, mais de nombreux Français ont aussi participé à la victoire. C’est à travers eux, et pour leur rendre hommage, que ce dossier spécial a été conçu.

04 juin 2024

8 mai 1945 : les derniers jours de la guerre en Europe

Saviez-vous que la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie avait été signée à deux reprises ? Suicide d’Hitler, prise de Berlin… Récit des quelques jours précédant le 8 mai 1945.

08 mai 2024

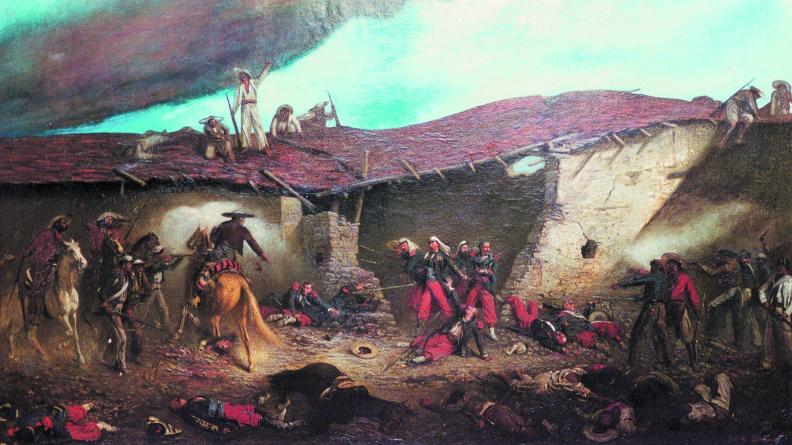

Le caporal Maine, ou « l’esprit légion » de Camerone

À l’occasion du 161e anniversaire de la bataille légendaire de Camerone, le 30 avril 1863 au Mexique, retour sur le parcours exceptionnel du soldat Philippe Maine, héros méconnu qui combattit toute sa vie pour la France.

30 avril 2024